横浜で、 【楽器奏者専門ケアコース】がある マッサージ・はり・きゅう治療SHOKOの 院長(ファゴット吹き)のブログへようこそ!

先日、ハワイでの解剖研修でご一緒したボイストレーナーさんのレッスンを体験しました。

管楽器奏者として、「息を吐く」という動作をもっと体で体感したかったのです。

このレッスンで、呼吸、そして体の使い方の理解がグッと深まったので、シェアしますね!

ボイトレで再確認した呼吸の大切さ

解剖研修では、私たちが普段触れることのない体の内部をこの目で確認しました。

その経験を踏まえての指導だったので、私の中でより立体的な知識として繋がりました。

そして管楽器の演奏とはまた違う「発声」を通しての指導で、実際に自分の体で「空気がここを通っているのか!」と体感できたのは、大きな体験でした。

呼吸の基本(腹式呼吸と胸式呼吸)とは

ちょっと呼吸の基本を簡単におさらいしましょう。

私たちが意識的に行う呼吸には、大きく分けて二種類です。

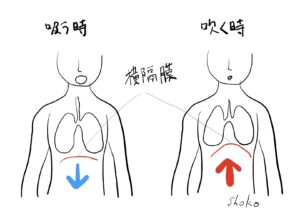

- 腹式呼吸: 主に横隔膜を使う呼吸

- 胸式呼吸: 主に肋骨の動きを使う呼吸

ほとんどの管楽器奏者は、「腹式呼吸を使いましょう」と教えられていると思います。

- 息を吸うとき: 横隔膜が下がり、胸郭(肺を取り囲むカゴ状の骨格)が広がり、お腹が膨らみます。

- 息を吐くとき: 横隔膜が上がり、胸郭が縮み、お腹が凹みます。

ただ、この仕組みは知っていても、「横隔膜を上げ下げする」ということが、どういう動きを指すのか…

具体的にイメージしてるかしてないかで、大きく変わってきます。

横隔膜の動きの方向は

レッスン中、ボイストレーナーさんから言われました。

「SHOKOさん、横隔膜って、(解剖で見た時)どんなふうに付いてましたっけ?」

え、どうだっけ…。

教科書の図ではなく、あの解剖実習で見た横隔膜は…

横隔膜は、胸の下に「真っ平な幕」が水平に付いているのではなく、

実際は、ドーム状になっていて、胸郭の下側を覆うように付いていました!

トレーナーさんが言いたかったのは、息を吐くときに「腹筋を力任せに縮め、腹腔を狭くし、横隔膜を押し上げる」のではなく、

「ドームの天井を高くする」イメージを持つこと、でした。

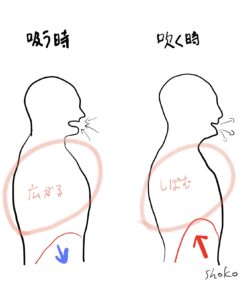

二次元の図で体の正面から見ると、横隔膜は地面に水平に近い形で付いているようにもみられますが、

横から見て、息を吐くときの動きを矢印で描いてみると…

息を吐くときの横隔膜の動きは、真上というより、「斜め上に滑り上がる」ような動きです。

この「斜め上」のイメージが、腹筋を力で固めるのではなく、体幹の深部から息を押し出す感覚に繋がります。

演奏する時イメージするのは…

この横隔膜のドームを「斜め上」に押し上げる感覚は、腹筋の使い方を大きく変えます。

腹筋運動のように力でグッと押すのではなく、

「横隔膜を上に押し上げるのを、腹筋がサポートする」イメージです。

この違いは、体の奥深くに作用する、質の高い腹圧を生みます。

管楽器奏者や声楽家は、「腹式呼吸で息を吐け」「お腹を凹ませて、息を出せ」と指導されることが多いかと思います。

しかし、「お腹をどう凹ませるのか」のイメージが不正確だと、力が入りすぎてしまい、音色をかえって固くしてしまうことがあります。

大切なのは、「お腹を凹ませる」ことよりも、「ドーム状の横隔膜を、いかにスムーズに斜め上に押し上げるか」というイメージです。

この正しい横隔膜の動きをイメージできるようになると、演奏時に力ではなく体の芯から支えられた、音の伸びや響きが変わってくるはずです。

「見えないけれど、確かにある筋肉」である横隔膜のドームを感じて、その動きを意識するだけで、体は応えてくれるはずです。

最初は難しいかもしれませんが、横隔膜の動きを少しだけ意識しながら練習してみると、音の安定感に変化が出てくる可能性が大です。

ぜひ、試してみてくださいね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。